Contraction drastique de l’aide américaine : vers un New Deal ?

Résumé de l’article : La réduction drastique de l’aide publique américaine sous Trump, poursuivie sous Biden, met en péril de nombreux programmes humanitaires, notamment en Afrique. Cette coupure affecte des secteurs vitaux tels que la santé, la sécurité et la gestion des migrations. Face à cette crise, la Chine et l’Union européenne ne semblent pas en mesure de compenser l’impact de cette décision.

Sommaire

La décision du gouvernement Trump de diminuer de 60 milliards le budget de son aide publique au développement (APD) va au-delà de la seule USAID mais l’ampute de 90% de ses ressources en 2025.

Un caractère géopolitique

Ce n’est pas une consolation mais depuis 2021 une diminution de l’aide publique américaine était visible 1. La pandémie du Corona virus a entraîné la réaffectation des fonds de l’aide publique à d’autres priorités et Biden a été aussi un acteur du mouvement de la géopolitique américaine sous l’angle « America First Policy ». Cette doctrine était à la naissance de l’USAID parrainée par John Kennedy. La véritable aide au développement commence sous son mandat avec pour but de contrer dans le Tiers monde la progression du communisme. Le Peace Corps est conçu comme une manière d’éviter des soldats. Il s’agit d’une conception hautement transactionnelle de l’aide publique pour les Etats-Unis dès l’origine, le caritatif étant plutôt du ressort des fondations et organisations religieuses et non lucratives.

A Washington DC, avant la remise en cause du système d’aide qui a été, dès les années 1960, une composante de la diplomatie US, les plus de 60 milliards d’ US $ annuels se ventilent pour ⅓ géré par le département d’État et ⅔ par l’USAID. Cela permettait d’isoler l’USAID de la conjoncture internationale comme on l’a vu ces dernières années au Mali qui n’est pas un allié de Washington et reçoit de plus un appui militaire des Russes. Avec les fonds du département d’État, la politique de Washington et les ambassadeurs américains disposaient d’une considérable cagnotte pour peser sur des situations locales et pas toujours avec des conséquences positives pour les peuples. C’est ce que décrit pour Haïti l’ouvrage de Jake Johnston, Aid State: Ethnic Panique, Disaster Capitalism and the Battle to Control Haïti. Le terrible échec d’avoir exigé que Martelly dirige l’île martyr des Caraïbes s’est payé de l’afflux de migrants à la frontière mexicaine des États-Unis. Une personnalité extraordinaire, Nicole Phillips, de l’association Haitian Bridge Alliance, s’est efforcée par ses plaidoyers de faire comprendre que son pays devait avoir une autre approche en Haïti et de faire comprendre aux migrants de la frontière qu’ils devaient utiliser faute de mieux l’application téléphonique pour solliciter l’asile. Ce type d’exemple illustre la force et la complémentarité de l’écosystème de l’aide américaine. Les tensions migratoires aux États-Unis sont aussi le produit des désordres issus de conflits nationaux mais aussi de guerres civiles.

Via Reuters

La décision d’interrompre par un moratoire les décaissements des fonds de l’USAID est un cataclysme. Elle affecte, au-delà des pays récipiendaires et des ONG internationales les plus actives, des malades, des affamés, des victimes de catastrophes et de guerres, les citoyens.

Un volume décisif d’APD

Ce bouleversement dévoile l’aspect déterminant dans le monde de l’aide américaine dans sa globalité. L’État américain a contribué en 2024 pour 68 milliards d’US $ en faveur de 204 pays et territoires. L’Union européenne affiche 34,7 milliards de financement pour l’aide et le développement, suivie par l’Allemagne avec 32,2 milliards US $. L’Amérique offre la première assistance à la planète sans que l’on prenne en compte que dans certains cas elle est décisive pour la poursuite des services publics et la survie de population. L’aide américaine pour un quart va au continent africain et la situation humanitaire de la RCA comme la Somalie ne dépend de ses transferts gratuits. L’organisation norvégienne du conseil pour les réfugiés accomplit un travail continu et bénéfique dans ces deux pays fragiles. Elle ne peut plus le faire car sa plus grosse subvention venait de Washington.

Des cibles critiques

Il en est de même pour l’Organisation Mondiale de l’Immigration qui intervient au Maroc avec de larges financements de l’USAID. Or le Maroc, carrefour entre l’Afrique et l’Europe, est au cœur des flux migratoires mondiaux. Sa situation géographique stratégique en fait à la fois un pays d’émigration, de transit et d’immigration. D’après l’OIM, en 2020, le Maroc était classé 18ème parmi les 20 pays les plus émetteurs de migrants au monde, avec officiellement 3,25 millions d’émigrés. Cela représentait 8,1 % de sa population totale. Malgré les efforts des autorités marocaines pour réguler ces flux migratoires, la migration irrégulière reste une réalité préoccupante.

Jusqu’à présent les contributions versées par les États-Unis d’Amérique, principal donateur de l’OIM, étaient une pièce maîtresse du soutien reçu par l’Organisation. Les fonds généreusement octroyés provenaient principalement du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du Département d’État et de l’Agence pour le développement international (USAID). Parmi les interventions de stabilisation communautaire soutenues par les États-Unis figurent l’aide aux moyens de subsistance et à la protection des réfugiés maliens, des communautés d’accueil et des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays au nord du Burkina Faso. Les États-Unis soutenaient les activités menées par l’OIM en tant que chef de file de la lutte contre la traite des personnes. À titre d’exemple, au Niger, les contributions des États-Unis ont permis de doter les autorités chargées des frontières de capacités améliorées en matière de prévention de la traite des personnes, ainsi que d’améliorer la compréhension de ce fléau par les communautés frontalières.

Ventilation sectorielle

L’aide américaine (APD) se dirige principalement vers quatre grands secteurs : le développement économique, la santé, l’humanitaire et la paix. Le volet Paix et Sécurité dispose d’un montant annuel de contribution de 10 milliards US $. Tout est urgent et prioritaire en matière d’aide pour les millions de personnes dont c’est le seul espoir. Cependant les menaces contre la Sécurité humaine ont des effets externes en chaîne comme on le voit avec les flux migratoires à l’est de l’Europe ou au sud des États-Unis. Le volet Paix et Sécurité de l’aide publique américaine pourrait être provisoirement isolé des réformes en cours au Département d’État et à l’USAID et confié au Congrès. Cette instance possède un rôle important en matière de politique étrangère où un bon voisinage bipartisan est à la fois plus facile et capital pour un engagement à long terme et réfléchi.

La topique africaine et les ONG

En dépit des critiques qui se font jour avec acuité à l’égard de l’USAID, elle a fait transiter ses ressources à travers des canaux et des relais de qualité. En particulier pour la santé et l’humanitaire, il s’agit de Chemonics, DAI, FHI 360, et Catholic Relief Services (CRS). À Madagascar, CRS a effectué depuis des décennies un travail apprécié pour la nutrition et la santé des plus pauvres. Sur le même registre on peut citer Mercy Corps. Nous avons déjà mentionné le rôle indispensable du Norwegian Refugee Council dans l’assistance aux millions de déplacés des conflits africains. Il en de même pour le Danish Refugee Council. Toutes ces organisations sont contraintes de licencier un personnel expérimenté et motivé.

Les États-Unis à travers ces ONGI ont participé à la coalition globale pour aider à résoudre les problèmes les plus douloureux de la guerre et de la pauvreté en Afrique. En volume les appuis américains sont allés à des pays à revenu intermédiaire avec dans l’ordre Tanzanie, Nigéria, Afrique du Sud, Ouganda, Mozambique. Mais les États les plus affectés par la coupe des budgets de l’aide en février 2025 sont deux pays africains avec une très forte population et des guerres à répétition : Éthiopie et République Démocratique du Congo (RDC).

Ni la Chine ni l’UE n’égalent l’Amérique

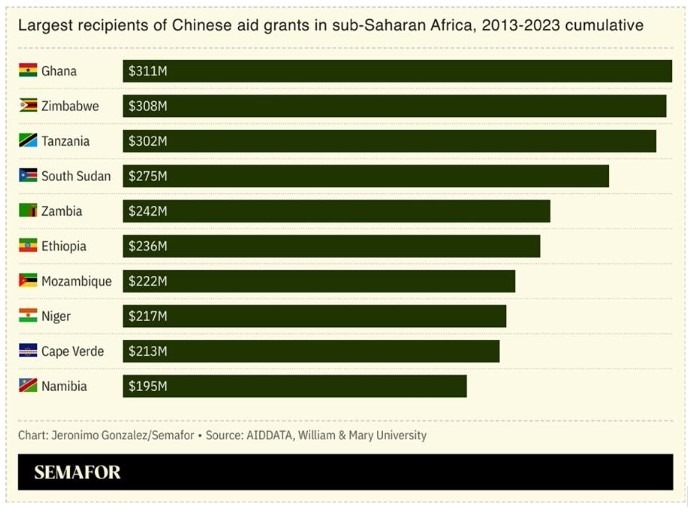

Le tableau ci-dessous retrace les dons chinois en Afrique sur la décennie 2013-2023. On constate que les bénéficiaires de l’APD chinoise recoupent parfois les pays récipiendaires de l’aide américaine mais celle-ci est nettement plus importante.

Tous les pays africains ont encore besoin d’aide américaine en matière de santé et d’humanitaire. Face aux milliards US annuels d’aide dans le compartiment humanitaire, l’Union européenne ne fait pas le poids avec son demi-milliard pour l’Afrique. En attendant une éventuelle reprise de l’aide des États-Unis dans les années à venir, il ne faut pas se cacher que sa contraction et son questionnement ne datent pas de Trump. En effet, les versements d’APD américaine à l’Afrique étaient loin derrière ceux à l’Ukraine, la Jordanie, Israël, l’Égypte, etc.

Lassitude vis-à-vis des États africains

Zainab Usman (Carnegie Endowment for International Peace), dans une communication récente, détaillait les six priorités de l’administration Trump pour l’Afrique. Elle remarquait dans ce cadre que la rupture de l’administration Trump s’ancrait dans la « fatigue » antérieure des donateurs américains, britanniques et canadiens vis-à-vis de leurs partenaires africains. La rupture actuelle pose, avec violence certes, des questions pertinentes et laisse supposer que l’on ne reviendra pas au statu quo ante après le moratoire et l’éviction des personnes qui connaissaient les dossiers. Romilly Greenhill qui préside Bond, un réseau britannique d’ONGI, pense qu’il faut élaborer des modèles alternatifs de l’aide à l’Afrique. Éventuellement transposables ailleurs.

Le prisme du PEPFAR

L’Afrique du Sud (RSA) est un pays particulièrement affecté par la cessation des décaissements de l’USAID. À un titre particulier car elle est bénéficiaire du President’s Emergency Plan for Aid Relief (PEPFAR) qui est orienté vers l’assistance à la prévention et au traitement du VIH. Cette initiative américaine, rattachée au président, a été lancée en 2003. Depuis cette date la RSA a reçu 8 milliards US $ grâce au PEPFAR et 440 millions l’année dernière. La mobilisation de tant d’argent pour le VIH à été possible par l’architecture efficace des organes publics, en l’occurrence l’USAID et le Center for Disease Control and Prevention (CDC), des organisations non lucrative américaines et des associations sur le terrain sud-africain collaborant avec les personnels de l’USAID.

Aide Vaccine Advocacy Coalition (AVAC) et Global Health Council (GHC) ont dénoncé l’arrêt brutal des transferts de ce programme PEPFAR mais aussi l’interruption consécutive de la chaîne d’efficacité et de solidarité qui œuvrait pour les plus vulnérables et les plus marginalisés comme les LGBT. Elon Musk en bloquant tous les paiements de l’USAID a induit le blocage des fonds PEPFAR qui passaient par l’USAID comme caissier. Devant l’impact catastrophiques de cette décision pour le traitement du VIH, Marco Rubio, le secrétaire d’État américain a permis, avec beaucoup de restrictions, des exemptions pour les actions qui sauvent des vies. Ces lettres d’exemptions ne peuvent pourtant être mises en œuvre sur le terrain, l’USAID ayant été décapitée.

Les contraintes bureaucratiques et les sanctions arbitraires du DOGE aggravent les options politiques initiales des dirigeants. Il ne faut pas ignorer que Washington avant même l’élection de Trump désapprouvait les choix de Pretoria de ne pas voter contre la Russie et de poursuivre les dirigeants israéliens devant la Cour Pénale Internationale. Des programmes comme PEPFAR permettaient toutefois aux États-Unis, quelques soient les vicissitudes diplomatiques, de maintenir, en liaison avec l’architecture de santé transnationale, un rôle clé comme financeur et prescripteur du VIH. En RSA en particulier. De même l’USAID a été, en 1998, établie comme une entité indépendante qui ne peut être dissoute que par le Congrès.

Cependant, y compris pour la santé et le VIH, rien ne sera plus comme avant. Ainsi Mitchell Warren d’AVAC précitée constatait : nous savons que les programmes d’aide vont changer et le PEPFAR aussi. Il faut à présent revoir les programmes passés et définir clairement les besoins avec des stratégies claires et mesurées. Cela demande un dialogue entre le gouvernement américain et le Congrès des États-Unis mais aussi avec tous les acteurs de la santé mobilisés, formés et citoyens de pays bénéficiaires. En effet, les attentes qui se portent sur le Chine sont sans doute optimistes. Il reste indispensable de penser à la réhabilitation progressive des programmes vitaux de santé et de paix.

L’affrontement avec la Chine

Hannah Ryder, CEO de Development Reimagined, une association de consultation pour le développement, constate que l’aide chinoise ne se calque pas sur celle de l’USAID. La Chine a été innovante certes dans le domaine de la santé en Afrique. Ses hôpitaux avec la médecine chinoise traditionnelle sont appréciés à Niamey et à Addis. De même les distribution de vaccins chinois intervenues au début de la pandémie de COVID-19. La Chine ne distribue que 3 milliards USD de dons par an en direction de l’Afrique.

USAID gérait elle au total 50 milliards USD par an dont un tiers pour l’Afrique et mobilisait un personnel direct de 3000 personnes. Même en essayant de prendre position dans des organisations internationales comme l’OMS ou les Africa Centers for Disease Control désertées par les Etats-Unis, la Chine reste modeste. Les Etats-Unis y avaient consacré un demi-milliard USD contre 4 millions USD récemment apportés par Beijing.

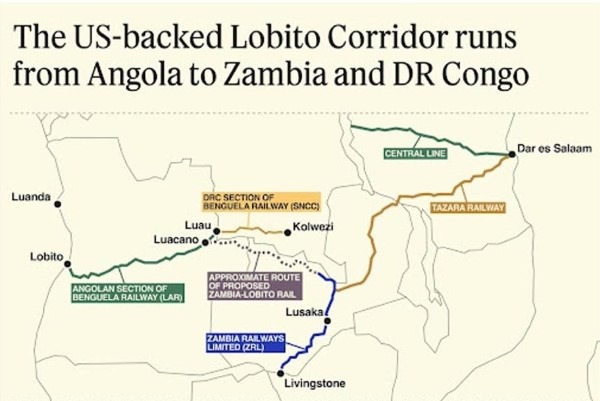

En Afrique, les Etats-Unis, avec Biden, se sont positionnés directement sur le terrain chinois des infrastructures. Il s’agit par exemple du corridor de Lobito qui donne aux entreprises américaines un accès aux terres rares. Cela traduit, avec le retour de Donald Trump à la présidence, la primauté des approches pragmatiques et transactionnelles face au continent africain.

Tibor Nagy, secrétaire adjoint pour les affaires africaines au secrétariat d’État du premier mandat de Trump et auparavant ambassadeur en Guinée et en Éthiopie déclarait clairement que la nouvelle stratégie africaine de son pays est de contrer la Chine.

Un autre personnage clé de la galaxie africaine du président Trump, l’ambassadeur J. Peter Pham, précédemment US Special Envoy for the Sahel Region of Africa considère que le contrôle des ressources minérales de l’Afrique par la Chine menace la sécurité des Etats-Unis.

C’est donc le seul enjeu de la compétition qu’affiche Washington. La Chine, pour tenter qu’elle veuille sortir de sa propension au rapport gagnant-gagnant, ne décidera pas la nouvelle Amérique à revenir à l’aide antérieure. Le match aura lieu sur le terrain des infrastructures et des ressources du continent africain.

Conclusions

Certains convoquent la Chine, déjà présente au FMI et à la Banque mondiale, à remplacer l’Amérique mais sans stratégie claire et dans un contexte de rivalités aiguisées. Par contre l’idée de délier le financement de la santé au sein de l’aide américaine paraît à creuser. Elle serait sanctuarisée et régie par un protocole de moyen terme où de puissantes fondations comme celle de Bill Gates seraient associées.

Pour le domaine de la paix et de la sécurité humaine, un mécanisme comparable peut être envisagé. Plutôt que d’aider les gouvernements africains dans le domaine de la paix et de la sécurité, alors qu’ils sont souvent les agents provoquant les guerres civiles, les États-Unis peuvent susciter une coalition transnationale pour la paix qui programmerait les ressources sur les objectifs locaux mobilisant la diplomatie citoyenne.

Le new deal de la nouvelle administration du président Trump en matière d’aide peut sembler destructeur. Il demeure un révélateur des enjeux que l’APD représente pour les citoyens du monde qui ignoraient que l’Amérique fait plus pour eux que les Nations Unies et l’OMS. C’est peut-être à une plate-forme comme Alliance for Peacebuilding de rappeler la dimension vitale du poids des États-Unis pour une planète moins dangereuse. Après l’échec du multilatéralisme hérité de la seconde guerre mondiale, le temps d’un minilatéralisme pour la paix est venu.

Olivier Vallée, le 04/03/2025,

Responsable du Comité Scientifique,

Alliance Panafricaine pour la Citoyenneté (APC)

1 Sources : Office of Inspector General, USAID Oversight of USAID-Funded Humanitarian Assistance Programming Impacted by Staffing Reductions and Pause on Foreign Assistance; The Guardian, ‘The impact has been devastating’: how USAID freeze sent shockwaves through Ethiopia, The Guardian, First Thing: Trump administration to cut more than 90% of USAid foreign aid contracts