[Livre] L’homme qui renversa la plus grande colonie du monde

Les Jacobins noirs – C. L. R. James

Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-Domingue

« Il est impossible de comprendre l’histoire de la Révolution française

sans connaître – et bien connaître – celle d’Haïti. »

Sommaire

Les Éditions Amsterdam viennent de rééditer le livre Les Jacobins noirs de Cyril Lionel Robert James sur Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue. Ce livre du penseur et militant afro-antillais avait été publié pour la première fois en anglais en 1938. Sa reprise et sa diffusion, y compris dans les milieux les plus concernés comme l’école postcoloniale de Stuart Mill, ne furent que tardives. Ce dernier écrit d’ailleurs qu’il ne fut réellement un lecteur des Jacobins noirs de Cyril Lionel Robert James qu’après 1963.

D’où vous venez

La force de C.L.R James, né en 1901 à Trinidad et mort à Londres en 1989, est très tôt de conjuguer une histoire matérialiste de l’économie des plantations et une vision cosmopolite de la libération des colonisés. Matthieu Renault qui lui a consacré un ouvrage 1 raconte la fin de sa vie : En mai 1989, l’historien marxiste caribéen Cyril Lionel Robert James, âgé de 88 ans, s’éteint dans son petit appartement du quartier de Brixton à Londres, avant d’être enterré sur son île natale, Trinidad. Sur sa stèle funéraire sont gravés les mots suivants de son «classique» sur le cricket, Beyond a Boundary (1963) : «Le temps passerait, les anciens empires s’effondreraient et de nouveaux prendraient leur place, les relations entre pays et entre classes se modifieraient avant que je ne découvre que ce n’était pas la nature des biens ni leur utilité qui importait, mais le mouvement, non pas où vous êtes et ce que vous avez, mais d’où vous venez, où vous vous rendez et à quel rythme vous y allez. »

James, comme Naipaul 2, participait des cultes de l’empire britannique, dont le premier, le cricket, où les derniers, les colonisés, seront les meilleurs. En effet quand James, déjà auteur de plusieurs nouvelles et d’un roman (Minty Alley), quitte sa terre natale en 1932 pour l’Angleterre, il s’installe dans la petite ville de Nelson chez son compatriote, le joueur de cricket Learie Constantine qu’il aide à écrire son autobiographie, avant de devenir chroniqueur de cricket pour le Manchester Guardian. L’écrivain de Trinidad, comme Naipaul, se trouve à l’aise dans le monde londonien, centre de toutes les diasporas du monde, tout en critiquant directement l’impérialisme britannique qui domine cette époque, comme celui de la France s’est longtemps imposé à Saint Domingue, avant que Dessalines ne gagne, avec l’épée, l’indépendance d’Haïti. C’est une des informations que l’on trouve dans les Jacobins Noirs. Le cheminement et le portrait de Dessalines, dont je me demandais toujours pourquoi la caserne de Port au Prince porte son nom, sont, comme nombre de contemporains de toutes couleurs de Toussaint, minutieusement décrits.

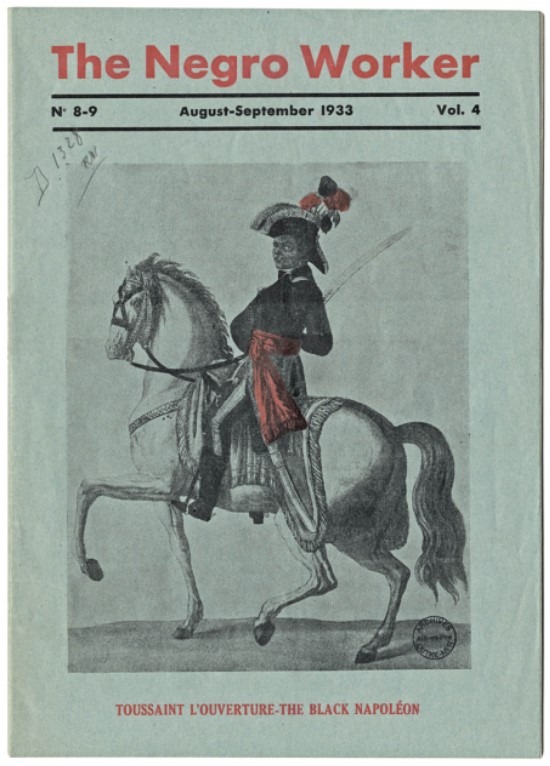

Le moment Toussaint Louverture

Les Jacobins Noirs s’impose à James à la suite de l’invasion de l’Éthiopie (Abyssinie) en 1935. Il est l’un des fondateurs de l’International African Friends of Abyssinia – organisation à laquelle participent également Georges Padmore, Amy Ashwood Garvey ou encore Jomo Kenyatta – puis de l’International African Service Bureau et de son organe de presse International African Opinion. Dès 1934, il avait écrit une pièce de théâtre sur Toussaint Louverture et la révolution haïtienne, dont la première représentation a lieu en 1936 au Westminster Theater de Londres avec, dans le rôle principal, le célèbre acteur américain, anti-impérialiste et communiste, Paul Robeson. James s’attache ensuite à écrire une histoire de la révolution haïtienne et fait de longs séjours en France pour compulser les archives ; il y fait la connaissance de Pierre Naville, de Boris Souvarine (dont il traduit le Staline en anglais), du poète Léon Gontran-Damas et de bien d’autres encore.

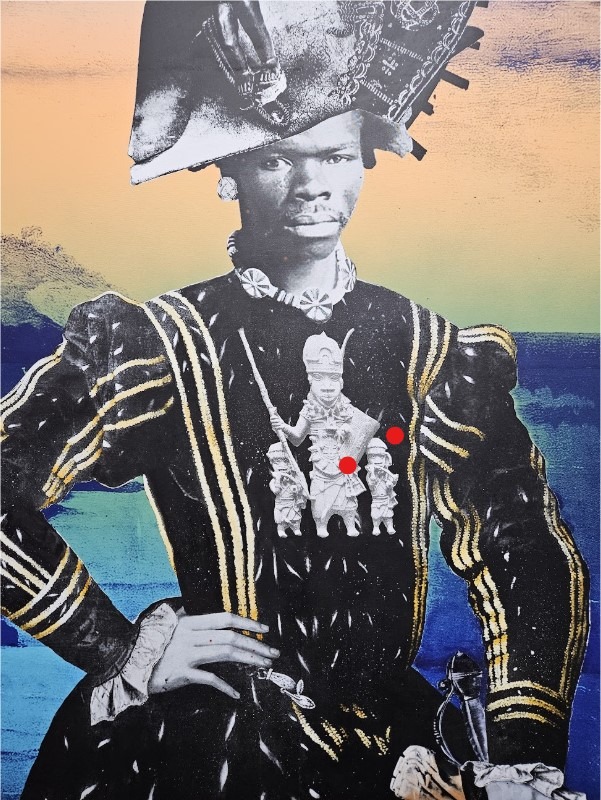

Le temps révolutionnaire vu par Raphaël Barontini Palais de Tokyo 2025

En 1938, est donc publié Les Jacobins noirs : Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue. Toutes les conditions étaient remplies dans la prospère économie de plantation de Saint Domingue pour une révolution sur le modèle marxiste où les exploités s’emparent des moyens de production et du pouvoir. Le déclic de ce renversement, pour James, qui est allé lire tous les procès-verbaux du comité de salut public et du Directoire, vient des idées issues de la générosité du peuple français 3 soulevé par les radicaux de la révolution de 1789, les Jacobins. L’hypothèse que la révolution française aurait suscité le mouvement politique de transformation de Saint-Domingue est remise en cause. Mais le travail minutieux et matérialiste de James rappelle la féroce bataille juridique et politique au sein de la Convention sur le statut de la propriété dans les riches colonies insulaires et donc de l’abolition de l’esclavage. Les Blancs de Saint-Domingue, qu’ils soient riches ou pauvres, ne se rallient pas sincèrement à la révolution parisienne et visent à éliminer les Noirs de la revendication égalitaire et à marginaliser les Mulâtres. Chacune des ces catégories raciales va susciter une lutte particulière et avec l’essor d’armées noires et mulâtres 4, on assiste à un partage coloré de l’île, dont le triste héritage explique encore les déchirures et les handicaps d’Haïti aujourd’hui. Le livre de James affirme la conception martiale et républicaine du combat prônée par Toussaint Louverture et son inspiration jacobine.

En effet, James et Toussaint Bréda, du nom de la plantation où il est né esclave, sont, chacun, à des siècles de distance, bouleversés par les trois mots sacrés de la Révolution française : liberté, égalité, fraternité. Toussaint Louverture, instruit, sait s’exprimer mais ne cherche pas à bouleverser frontalement l’économie de plantation. Affranchi en 1776, Toussaint reste à Bréda jusqu’au rachat de la liberté de sa femme Suzanne et de leurs enfants. Lorsqu’il devient l’une des figures majeures de l’insurrection d’Haïti, en 1792, il est âgé de cinquante-deux ans. Ce n’est pas un individu acculturé car de son origine (le Bénin d’aujourd’hui) il tient un savoir linguistique, sorcellaire et médicinal. Au vaudou haïtien qui devait être également part de son univers, il joint un catholicisme fervent. On le dit également initié dans la franc-maçonnerie qui est encore de nos jours puissante en Haïti.

Toussaint est resté un temps fidèle à l’ordre royal et lui qui ne favorisera jamais les insurrections des Noirs rebelles, lorsqu’il devient Louverture en 1793, s’inscrit plus dans le sillage de Bonaparte que de Robespierre. Ce dernier par contre fascine James qui rappelle, en historien sourcilleux, qu’il envoya moins de personnes à la guillotine que les Girondins.

Devenu général de l’armée rebelle de Saint-Domingue, composée essentiellement de Marrons, des esclaves insoumis, Toussaint Louverture s’efforce, par son combat, d’élargir le bénéfice des Droits de l’homme à tous les citoyens de l’île. Les Blancs et les Mulâtres jouent, à contrario, une partie louche à Paris en convainquant les bourgeois de la jeune République française que l’abolition de l’esclavage va les ruiner. Toussaint, chef des rebelles de l’île, se heurte localement à l’Assemblée coloniale de Saint-Marc, où siègent principalement les propriétaires suprémacistes blancs qui déclarent l’autonomie légale de l’île pour contourner l’interdiction du système esclavagiste par l’assemblée nationale de la métropole.

Un Bonaparte noir face à un Napoléon esclavagiste

L’Europe entière entre en lutte contre la France républicaine et régicide et les rebelles haïtiens vont s’allier avec leurs ennemis coalisés à Paris et à Saint-Domingue. Toussaint Louverture incarne à ce moment la réinvention noire de la radicalité des Jacobins blancs mais il est déjà en train d’amorcer une voie bonapartiste. Il devient ainsi général dans les forces espagnoles qui, de la colonie voisine de Santo Domingo, envahissent des territoires fertiles du nord de Saint-Domingue que les autres puissances européennes hostiles à la France convoitent depuis longtemps. De cette ligne de partage coloniale subsistent aujourd’hui Saint Domingue et Haïti.

Quand la Convention à Paris parvient, après nombre d’obstacles, à l’abolition l’esclavage par décret, Toussaint repasse du côté des Français et devient commandant de leur armée dans la partie occidentale de la colonie, il reprend des territoires perdus aux Espagnols et aux Britanniques qui avaient profité de l’instabilité dans les Caraïbes pour occuper les territoires haïtiens de Mirebalais et Port-au-Prince, tout comme la Guadeloupe et la Martinique.

Nommé commandant en chef de l’armée de Saint-Domingue en 1798, Toussaint Louverture jouit du soutien populaire, de la confiance des autorités républicaines-il a sauvé le gouverneur colonial Laveaux d’un coup d’État réactionnaire-et devient le principal interlocuteur des puissances étrangères. Il obtient un retrait négocié des Britanniques et conclut avec eux un traité commercial et de non-agression secret.

Mais, alors que les conflits avec les puissances étrangères s’estompent, éclate en 1799 un affrontement interne, connu sous le nom de « guerre des couteaux », qui l’oppose dans le sud au général métis André Rigaud. Toussaint Louverture ne remportera pas seulement cette guerre, mais il réussira la même année à envahir la colonie espagnole de Santo Domingo, à en expulser les autorités espagnoles, et à unifier toute l’île d’Hispaniola sous commandement français. Ensuite, la défaite des troupes napoléoniennes envoyées pour rétablir l’esclavage et détruire les Jacobins noir, en 1803, permet la création de l’État indépendant d’Haïti, Première république noire. Mais sans Toussaint Louverture, trahi par les siens et emprisonné par Napoléon. Après une détention froide et sordide, il va mourir en France.

La malédiction des élites

James est le premier, et reste peut-être indépassable, à poser l’enjeu de la propriété coloniale et esclavagiste dans le combat des Jacobins contre les autres forces politiques et classes sociales de la République française en construction. Son coup de maitre reste de faire de Toussaint Louverture le sujet hégélien à cheval, illustrant le mouvement de l’histoire. Ce héros fragile était un remarquable tacticien et un tribun qui sait mobiliser ses combattants. Pas de victoire du peuple, y compris quand les conditions historiques sont rassemblées, sans une avant-garde révolutionnaire d’exception, sous-entend l’auteur James.

En 1938 quand les Jacobins Noirs paraissent, une petite élite noire venue d’Afrique et des Caraïbes a pris conscience que l’oppression esclavagiste du XVIIème siècle se prolonge dans les colonies européennes et à travers la ségrégation américaine du XXème siècle. Les Jacobins Noirs s’avère et de se perpétue un livre politique plus qu’un classique de l’historiographie universitaire. On dit certes qu’Eric Williams, avec Capitalism and Slavery (1944), est allé plus loin que James en liant le décollage capitaliste industriel de l’Europe à l’esclavage. Il n’en demeure pas moins que James démontre que l’économie de plantation transforme les esclaves en prolétaires et en fait des révolutionnaires potentiels.

Chef d’un gouvernement révolutionnaire, l’ancien esclave Toussaint Louverture insère la question noire dans le débat de la révolution. L’acharnement contre-révolutionnaire de Napoléon va susciter la première indépendance d’un peuple colonisé. James restera lucide en montrant que si Toussaint annonce Castro, l’agenda des guides de l’insurrection n’est jamais synchronisé à celui des « masses ». Leur enrichissement et/ou leur embourgeoisement décrit par James, ce fut le cas de Toussaint qui veilla constamment à ce que la production de sucre perdure, sont les clés pour comprendre la dérive des élites haïtiennes et africaines d’après l’Indépendance.

Capitalistes mais universalistes

Il s’est formé une tendance contemporaine d’analyse qui développe l’assimilation du capitalisme à la race blanche, et donc conclut à un modèle d’oppression sociale et raciale des non-Blancs. L’entomologie de Saint Domingue à laquelle procède James décèle bien pourtant que les propriétaires de terres et d’esclaves y sont de toutes les races, y compris Toussaint Louverture. Pour James, les Jacobins noirs sont des universalistes. La guerre civile à Saint-Domingue réside non pas «dans la couleur différente des combattants, mais dans l’avidité de la bourgeoisie » 5. Il n’en serait pas allé autrement en France si «les monarchistes avaient été blancs, la bourgeoisie brune et le peuple français noir». Le facteur racial joua en d’autres termes un rôle de surdétermination du conflit de classes; c’est ce qu’avaient déjà compris certains révolutionnaires français qui, comme Léger-Félicité Sonthonax, en appelaient à en finir avec les «aristocrates de la peau» et C.L.R. James le mentionne tout au long de son livre.

Par l’intermédiaire de James notamment, les revendications anticoloniales de l’IAFA purent s’exprimer dans les pages du New Leader, journal de l’Independent Labour Party. James y appelait les ouvriers des métropoles et les peuples colonisés à s’unir pour combattre l’impérialisme sous toutes ses formes : « Ne combattons pas seulement l’impérialisme italien, combattons aussi les autres voleurs et oppresseurs, les impérialismes français et britannique. […] Nous devons briser nos propres chaînes. Qui peut être assez fou pour attendre de son geôlier qu’il le fasse à sa place ? » 6.

Olivier Vallée, le 11/03/2025,

Responsable du Comité Scientifique,

Alliance Panafricaine pour la Citoyenneté (APC)

1 C.L.R. James. La vie révolutionnaire d’un « Platon noir » (La Découverte, 2016)

2 https://www.nouvelobs.com/en-partenariat-avec-books/20131206.OBS8682/l-effroyable-monsieur-naipaul-est-mort.html

3 Jean-Louis Donnadieu, « Dans la colonie esclavagiste française de Saint-Domingue au XVIIIe siècle : une ségrégation complexe », Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, Numéro 164, janvier–avril 2013, p. 57–76, https://id.erudit.org/iderudit/1036802aradresse

4 Shelby T. McCloy, “Negroes and Mulattoes in Eighteenth-Century France,” The Journal of Negro History, Vol. 30, No. 3 (Jul. 1945), pp. 276-292.

5 Voir : https://www.contretemps.eu/jacobins-noirs-clr-james/

6 Ibid.